今回はデータの流通に着目したいと思う。インターネットの登場でデータはより手軽に流通可能なものへと変化したが、Internet of Things(IoT)やInternet of Everything(IoE)の時代ではどのように進化していくのだろうか。

データ流通のバリューシフト

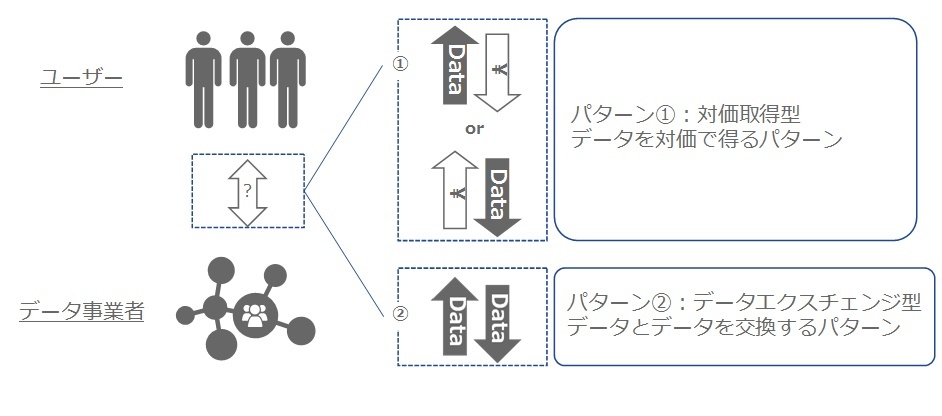

最初に、データの流通とはもともと何であるのかを述べたい。前回でも触れたが、データの流通形式は大きく分けて2パターンある(図1)。

データの流通パターン(図1)

ひとつはデータを対価で得るパターン(対価取得型)であり、もうひとつはデータとデータを交換するパターン(データエクスチェンジ型)である。現在のデータ流通は前者によるものが圧倒的に多いのではないかと推察するが、一方で小売りや広告業界では後者のパターンも少しずつ一般化してきた。

そして、日本においてもデータの流通が変わりつつある。ウイングアーク1stは2014年の12月から「3rd Party Data Gallery」という名称で第三者データ提供サービスを開始した。海外ではQlikが買収したData Marketなどいくつかのデータ提供会社が既に存在するが、その波がようやく日本にもやってきた形だ。

IoT/IoEの時代を迎え、われわれが取得できるデータの質も変わりつつある。高精度のセンサや計測器、カメラなどが人々の現実世界での行動を把握するようになり、より密でミクロなデータセットが存在するようになってきた。

それらは高速で広域なネットワークで接続され、大量データを難なく扱えるデータベース上で解析されたり機械学習にかけられたりして、さらに新しいデータが生まれていくだろう。このような時代において、これらのデータの流通がいつまでも既存の概念にとどまっているはずがない。

デジタルテクノロジの進化でデータの量と質が変わり、それらを流通させるプレーヤーが登場している中で、デジタルバリューシフトが起きる余地はどこにあるだろうか。筆者の予想では、それはおそらく「データエクスチェンジ型」のデータ流通である。前回の連載でも触れたが、「データをデータで買う」時代がやってくると筆者は考えている。

なぜならば、データは「持ち寄らなければ」真の意味で活用できないからである。データの量や質が変わったところで自社が取得できるデータは限定的で、他社を含めた業界全体、社会全体のデータに比べれば微々たるものである。しかし、その微々たるデータを提供することで業界全体、社会全体のデータにアクセスできるのであれば、十分なリターンが得られるだろう。

逆に言えば、データを出さなければ業界や社会全体のデータを知ることもできない。これがデータエクスチェンジ型のデータ流通に起きるバリューシフトの基本形である。