インターネットを従来とは異なる何かに喩えるということ

だいぶ前置きが長くなってしまったが、今回はここからが本題で、要は目的地へと通じるルートが多様に存在しているということがネットワークに不可欠な本質的な条件であり、人間と情報との関係においては、熊野への巡礼と同様、目的地に到着するという「結果」(result)よりも目的地までの「過程」(process)こそが重要なのではないかということである。かつて熊野古道を通って熊野三社を目指した人々にとって、本宮や速玉、那智に到着するという「結果」よりも、山を越え谷を下り、激流を渡り、風雨に晒されながら歩く数日間の「過程」のほうが、実は大きな意義を持っていたのではないだろうか。

本連載でも以前インターネットというメディアにおいて「重要なのはresult(結果)ではなくprocess(過程)である」と書いたことがあるが、まさに紀伊半島という土地は観念的には俗なる世界と聖なる世界、生者の世界と死者の世界を媒介する壮大なメディア空間であり、地理的には各地から熊野へとに至る多彩なルートが織り成すネットワーク空間とみなすことでき、そこでは目的地にたどり着くまでの「process(過程)」にすべての意味が凝集されている。しかも本宮大社は来世を含む未来の加護、速玉大社は前世を含む過去の滅罪、那智大社は現世利益の祈願という異なる役割を担っており、空間だけでなく時間をも含み込んだ世界往還のネットワークメディアとなっている。

インターネット第2四半世紀の展望をテーマとした本連載がスタートして早一年が経過しようとしているが、それは第1四半世紀とは異なるイメージでインターネットをとらえ直すという試みの“もがき”であり“あがき”と言えるものであった。なかでもヒト/モノ/コトが絶えず行き交う道は、陸路・海路を問わずインターネットの祖型として想定しやすく、ヒトとモノ、モノとコト、ヒトとコトがどこでどのようにして出会うかという情報の移動や接触、摩擦や融合を考える際のヒントになる。

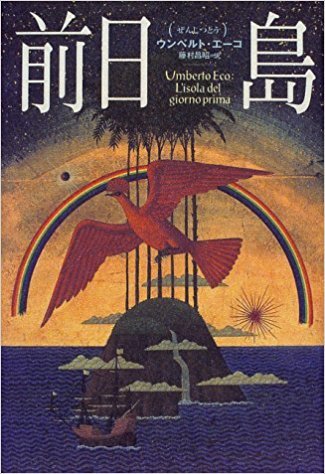

そうした意味で陸と海の境界としての「沿岸」というモチーフを提出したりしてきたが、今回旅した紀伊半島の熊野古道もまさにインターネットという情報の道を問い直すための有用なサンプルと言えるだろう。この「喩えること」が持つ創造性について、昨年亡くなったイタリアの哲学者であるウンベルト・エーコは、小説『前日島』(文藝春秋)の中で次のように書いている。

(前略)「我々が<才能>と呼ぶのは、物事を理解して実践するための<知識>のことで、それが仮に、遠く離れた二つの<概念>を連結して異質なものから<類似性>を見つけだす能力を意味するのであれば、つまりは、創意工夫を凝らした<隠喩>を編み出す能力にほかならないのです。この<隠喩>によって<驚異>が創造され、さらに<驚異>との出会いから、まるで万華鏡を覗いているかのような<喜び>が生まれるのです。このように、何かを別のものに<喩える>ことによって、今まで知らなかった新しいことを苦もなく理解することができ、また多くの事柄を要領よくまとめて覚えることができるとしたら、これ以上の<喜び>はありません。まさに<隠喩>は、ある<属性>から別の<属性>へ、我々の発想を瞬時に飛躍させ、しかも、ただ一つの<ことば>を使うだけで、眼の前の<対象>を多種多様な姿で認識させてくれるのです」 (中略)「それに<隠喩>を編み出す能力というのは、要するに、<世界>を陳腐で平凡なものとしてではなく、無限の可能性と多様性を秘めたものとして見るための<技術>(アート)なのです」

イタリアの哲学者であり小説家でもあるウンベルト・エーコの『前日島』(文藝春秋)。世界的ベストセラーとなった『薔薇の名前』『フーコーの振り子』に続くエーコの三作目の文学作品