システム販売大手の大塚商会はこのほど、成長戦略の第2弾を明らかにした。人工知能(AI)活用による顧客対応などデジタルマーケティングを推進する「大戦略Ⅱ」と呼ぶもので、営業武装化と顧客管理などを徹底した1998年の「大戦略」プロジェクトに次ぐ生産性向上策だ。10期連続の増収増益を遂げる同社の新作戦は、売上高1兆円後を見据えたもの。トップラインを伸ばし、生産性を向上させる大戦略Ⅱに迫る。

10年間に売上倍増、営業利益を5倍にした実力

大塚商会は2009~2019年度の10年間で、売上高が4299億円から8865億円に、営業利益が160億円から621億円と大きく伸ばした。1人当たりの売り上げも8278万円から9947万円に、営業利益も約52万円から698万円と大幅な生産性向上を図った。同社社長の大塚裕司氏は2月3日の2019年度決算説明会で、これらを実現するために取り組んでいる大戦略Ⅱの詳細を初めて説明した。

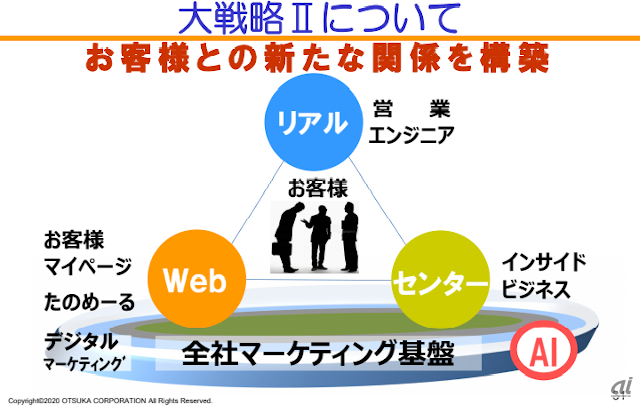

「大戦略Ⅱ」について(出典:大塚商会)

大戦略Ⅱを策定した背景には、顧客をきちんと把握し、最適な提案をしているかがあった。増え続ける顧客との関係を維持・構築できているかということだ。大塚氏は約10年前、コピー用紙を値上げしたときを例に挙げて説明する。約1カ月で5万5000社に値上げを直接、伝えたものの、約15万社にはハガキでの通知になった。リアルな営業だけでの顧客対応が難しくなり、関係が希薄になり、他社に顧客を奪われたこともあったという。それをきっかけに、顧客との新たな関係構築を議論し、大戦略Ⅱの構想を練ってきたという。

その核は、約160万社の顧客情報をAIで学習・分析し、営業活動に生かすデジタルマーケティングだろう。「AIがデータを分析し、この顧客を訪問し、これを提案したらと勧める、AIが営業のアシスタントになる」(大塚氏)

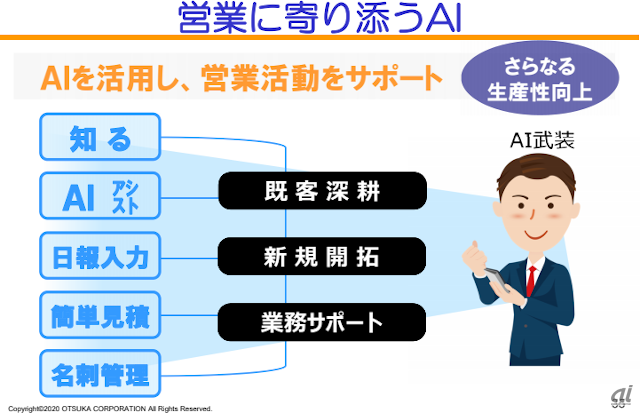

AIが営業のアシスタントに(出典:大塚商会)

一部部門での先行活用による受注率は通常より6.9%も上がったという効果をつかんだ大塚氏は「ビジネスチャンスがある」と確信する。1つは、単一カテゴリーの商品しか取引していないユーザーが3分の2(約18万4000社)もあること。しかも、2019年の1社当たりの平均取引は240万円なので、複合提案でさらなる生産性向上を図れると目論み、全社へAI活用を広げていく計画だ。

大戦略Ⅱには、「インサイドビジネスセンター」や「お客様マイページ」などがある。簡単に言えば、リアルな営業に加えて、インターネットとコールセンターを活用し、顧客との関係を深くしようとするもの。インサイドビジネスセンターは2010年に開始した約150人体制のコールセンターで、「お客さまのドロップを防止する」(大塚氏)もの。全国の各拠点がカバーしきれていない顧客にアプローチした結果、ドロップ率が1%下がったという。2019年の実績は約1万8000の新規口座を獲得し、128億円のビジネスを手がけたという。

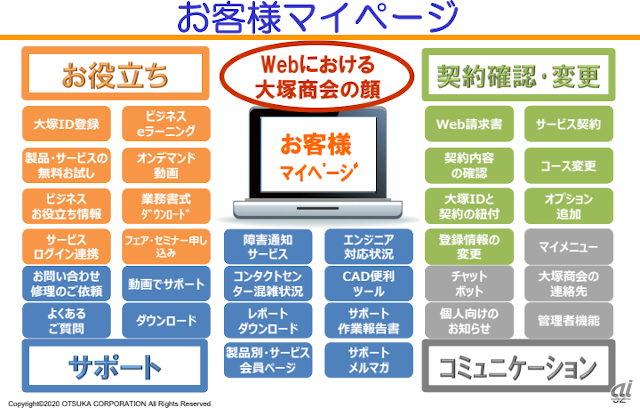

もう1つの「お客様マイページ」は2年前に開設し、営業が訪問しきれていない顧客とウェブを通じて関係を構築するもの。チャットボットや契約内容の確認、無料で使える約12コース(60コンテンツ)のeラーニング、商品のお試し利用などのメニューにそろえる。登録ユーザーは2019年度にID数で約10万5000になる。大塚氏は「拡大と浸透を図る」と重要性を強調する。

「お客様マイページ」について(出典:大塚商会)

このほか、この3月に「デジタル契約スタートパック」の提供を開始する。電子サインと電子署名、タイムスタンプ、検索性要件、一括検証などをワンセットで提供するペーパーレスの契約書だ。電子帳簿保存法にも対応する。

1998年に稼働した大戦略プロジェクト

実は、1990年のバブル崩壊後、厳しい経営状態に陥った大塚商会を成長軌道に乗せた作戦があった。大塚氏が陣頭指揮し、1993年から取り組み始めた大戦略プロジェクトだ。1998年に本稼働した同プロジェクトは、CRM(顧客情報管理)とSFA(営業支援システム)の機能を備えたSPR(セールスプロセスリエンジニアリング)を構築し、顧客のプロファイルから取引利益、提案などを一目に分かるようにした。営業の情報武装化などによって、1998~2008年度の10年間に、売上高は3253億円から4671億円、営業利益は20億円弱から270億円に拡大させた。

大戦略Ⅱは、その成長路線を維持させるものといえる。その成果は既に出ている。この10年のIT化で、大塚商会単体の売り上げは倍増し、1人当たりの営業利益は3.5倍になった。従業員数は7.8%の微増で、休日は7日増の136日になるなど、働き方改革も実践する。2020年も幾つかの作戦を明かすことだろう。大塚氏は「従業員数を横ばいか微増程度で、営業利益率7%を定着させる」と語り、射程圏内に入った売上高1兆円、営業利益700億円の後に向けて、大戦略Ⅱの新作戦を次々に打ち出すのだろう。

- 田中 克己

- IT産業ジャーナリスト

- 日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任、2010年1月からフリーのITジャーナリスト。2004年度から2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。12年10月からITビジネス研究会代表幹事も務める。35年にわたりIT産業の動向をウォッチし、主な著書は「IT産業崩壊の危機」「IT産業再生の針路」(日経BP社)、「ニッポンのIT企業」(ITmedia、電子書籍)、「2020年 ITがひろげる未来の可能性」(日経BPコンサルティング、監修)。