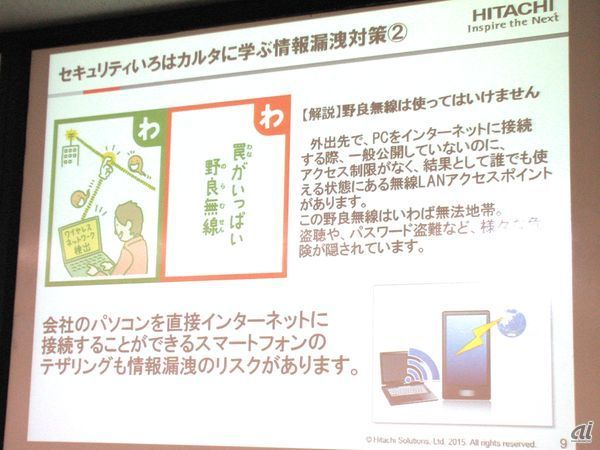

テザリングによる直接のインターネット接続は大変危険

引き続き、情報漏えい対策として挙げたのが【(わ)罠がいっぱい野良無線】。クラウドの利用が一般化した現在、外出先でのネット接続は不可欠だが、最近は公衆無線LANが普及して大変便利になった。しかし、登録不要な無線LANの中には盗聴によるパスワードや入力内容の窃取、マルウェアの感染のリスクもあるから十分注意したい。

セキュリティいろはかるたに学ぶ情報漏えい対策。その2

また、最近はスマートフォンによるテザリングでインターネット接続を行うケースも増えているが、会社のPCをテザリングによって直接インターネットに接続することは情報漏えいのリスクが高く、大変危険だと中川氏は忠告する。

「“野良無線LAN”やテザリングによる情報漏えいリスクとしては、クラウドストレージへのファイルアップロードや、悪意のあるウェブサイトの閲覧、ウェブメールの利用、SNSによる情報拡散などが考えられる。そのため、会社が設置を許可したWi-Fiアクセスポイント以外の接続を禁止することで、自社ネットワークを経由しないインターネットへの直接接続を防止することがとても重要だ」

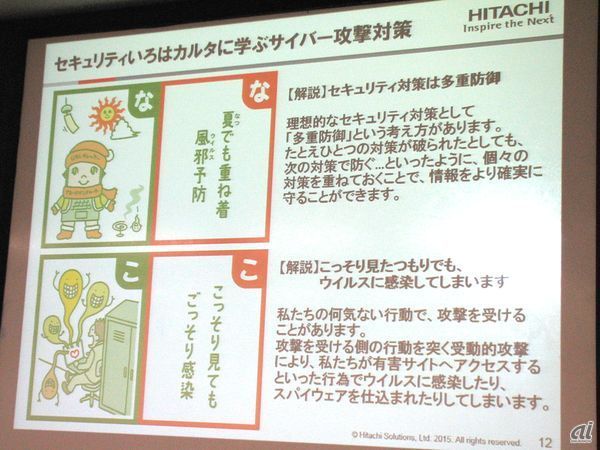

サイバーキルチェーンを断ち切るには個々の多層防御が有効

続いて、サイバー攻撃対策を考える。取り上げた札は、【(な)夏でも重ね着、風邪(ウイルス)予防】。セキュリティ対策は多重防御が基本であり、仮にひとつの対策が破られても次の対策で防ぐことを可能にしておくべきという。

また、【(こ)こっそり見ても、ごっそり感染】。最近は、ウェブサイトを見たりメールを開封したりするだけで、簡単にマルウェアに感染する可能性は高くなっているという警告だ。

セキュリティいろはかるたに学ぶサイバー攻撃対策

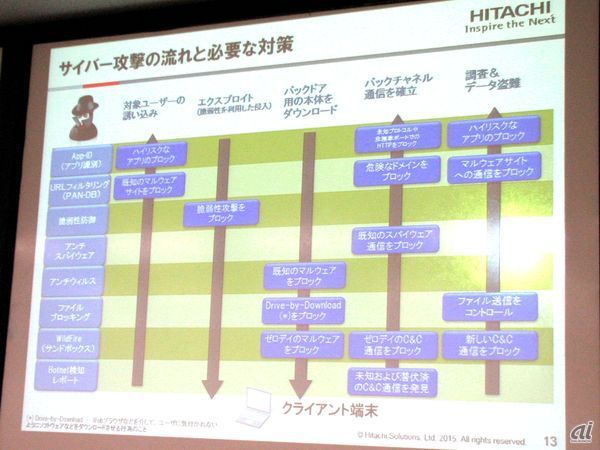

ここで、中川氏はサイバーキルチェーンという考え方を示す。キルチェーンとは攻撃のシークエンスを示す軍事用語で、「発見」→「固定」→「追跡」→「照準」→「交戦」→「査定」の6つのステップのどこかで断ち切れば敵の攻撃を失敗させることができるという考え方だ。

これを米国の軍事会社がサイバーキルチェーンとして応用し、「対象ユーザーの誘い込み」→「エクスプロイト」(脆弱性を利用した侵入)→「バックドア用の本体をダウンロード」→「バックチャネル通信を確立」→「調査&データ盗難」などといったステップで攻撃が深化していく流れを可視化している。

サイバー攻撃の流れと必要な対策

「サイバーキルチェーンを断ち切る手段として、日立ソリューションズではWAFなどを用いたアプリ識別やURLフィルタリング、脆弱性防御、アンチスパイウェア、アンチウイルス、ファイルブロッキング、サンドボックスなどの多層防御が有効だと考えている」(中川氏)と締めくくった。