労働力不足を補うためのロボットや人工知能の活用

経済産業省は4月28日、政府の産業競争力会議ワーキンググループ「新陳代謝・イノベーションWG(第8回)」において、「AI(人工知能)・ビッグデータによる産業構造・就業構造の変革」というテーマで、人工知能やビッグデータの経済や社会に与えるインパクトや産業構造や就業構造の変革の必要性について紹介をしている。

就業構造の変革については、構造的な労働人口不足の緩和という量的な側面のみならず、創造的な仕事の創出などを通じて労働の質的側面も変化させていくことの重要性を指摘している。

労働力人口の減少を補うためには、女性や高齢者の参加の推進や外国人労働者のさらなる活用などにとどまらず、ロボットや人工知能などのテクノロジの活用による労働の自動化を進めることで、労働の生産性を高め、働き方や生活スタイルが大きく変化させていくことが重要となっている。

日本においては、深刻な労働力不足になると言われているのが介護分野だ。政府は2025年度に約250万人の介護職員が必要とされるものの、約30万人の介護職員が不足すると推計している。

経済産業省が1月に発表した「ロボット新戦略」では、介護分野を重点分野の1つに位置づけており、ベッドからの移し替え支援や歩行支援、排泄支援、認知症の方の見守り、入浴支援の5分野について、開発・実用化・普及を後押しするとし、介護ロボットの導入やロボット技術を用いて介護者のパワーアシストを行う装着型の機器の活用などが施策に盛り込まれている。

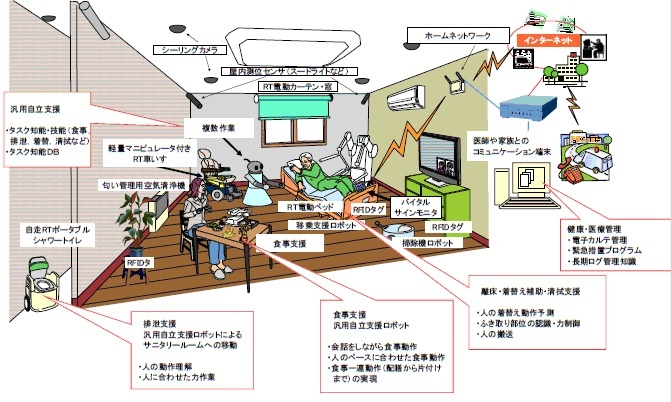

また、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が2014年7月に公表した「ロボット白書2014」では、2025年における生活支援ロボットの利用シーンを紹介している。

生活支援の利用シーンでは、汎用自立支援、食事支援、排泄支援、離床・着替え補助・清拭支援、健康・医療管理などの業務をロボットが補うケースが紹介されている。

出所:NEDOロボット白書2014.7

人工知能においては、McKinsey Global Instituteが2013年5月に発表した「Disruptive technologies(破壊的技術)」によると、人工知能による知的労働の自動化(Automation of knowledge work)がもたらす経済的なインパクトは、2025年には5兆2000億ドルから6兆7000億ドルに達すると予測している。

この連載でもすでに紹介したが、広告から、農業や教育、金融、法務、製造、医療、ガス石油、メディア、NPO、自動車、小売など、あらゆる分野において利用が始まっている。