2種類のコンテナ製品でエンタープライズ管理とコンテナ採用の両立を支援

仮想化ソフトウェアを提供するVMwareが、Dockerをはじめとしたコンテナ製品に関する戦略を打ち出して1年、米ラスベガスで開催中の「VMworld 2016」ではコンテナ分野で同社が進める2つの製品でアップデートを発表した。

「コンテナの波がエンタープライズに押し寄せている。だが、ここではバランス技が求められている」というのがVMwareの同社の上席副社長兼最高技術責任者(CTO)、Ray O’Farrell氏のメッセージだ。

アジャイルな開発とアプリケーションデリバリの短縮を実現するコンテナは開発者に人気で、その利点の大きさからジワジワと大企業向けシステムにも入りつつある。だが、セキュリティの担保なしに、開発したアプリケーションを運用環境の載せるのはリスクがある。しかし、コンテナなどクラウドネイティブアプリは無視できない。企業がデジタルトランスフォーメーションを遂げるにあたって必須だからだ。

VMwareのRay O’Farrell氏。研究開発を統括する立場にある。

VMwareが2015年に発表したのが「vSphere Integrated Containers(VIC)」と「Photon Platform」だ。両製品について紹介したのは、VMwareのクラウドプラットフォームビジネス担当最高技術責任者(CTO)、Kit Colbert氏。

コンテナ化されたアプリケーションの管理という命題に対し、これまでのアプリケーションで実施していた管理をコンテナにも拡張するというのが、VMwareのアプローチだ。VICは仮想マシンの上にコンテナを乗せるもので、仮想マシンをベースにすることでエンタープライズ水準の管理を可能にする。VICが「統合済のエンタープライズコンテナインフラ」なら、Photonは「ベーシックなクラウドネイティブプラットフォーム」だとColbert氏は位置付ける。それぞれについて詳細に説明した。

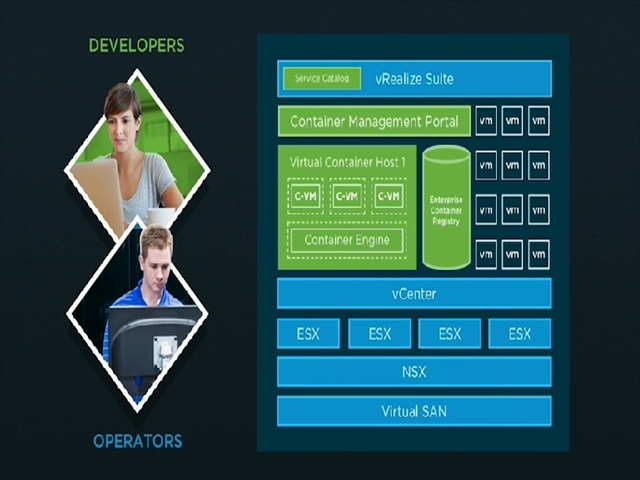

VICは、Dockerエコシステム、ネイティブDockerクライアントなど必要な技術をすべて組み込み、既存のDockerエコシステムツールを利用できる。ソフトウェア開発ライフサイクルに統合できるというのが開発者向けの特徴だ。同時に、管理者にとっては仮想コンテナホストとして、vSphereと同じように管理できるというメリットを提供する。「コンテナを拡張してSDDC(ソフトウェア定義データセンター)のパワーを活用できる」とColbert氏は説明する。

VMware vSphere Integrated Containersの技術構成

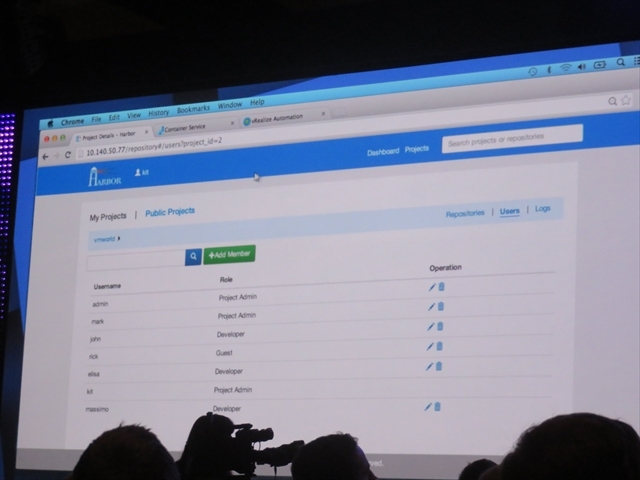

2015年の発表時はDockerと互換性のあるコンテナエンジンのみだったが、今年のVMworldでは、コンテナレジストリ(プロジェクト名「Harbor」)と管理コンソール(同「Admiral」)の2機能が登場した。「コンテナレジストリはコンテナを安全に保存したいという声に応える。管理コンソールはアプリチームと開発者向けのポータルで、コンテナリポジトリ、イメージ、ホスト、起動中のコンテナインスタンスなどを管理できる」という。

VMware vSphere Integrated Containersの新機能となるコンテナレジストリの画面。コンテナがどこにあるのかがわかり、アクセス管理やプロビジョニングも可能。

管理者は開発者がコンテナに利用できる仮想コンテナホストを作成し、vSphere管理環境のように管理できる。vRealize Operation Manager、vRealize Automationなどをコンテナ化したアプリケーションに利用した管理もデモした。ヘルス状態が赤信号、すなわちストレージの遅延が生じていることが分かり、オーバーロード状態にあったデータストアのI/O設定を変更して遅延を解消するデモを見せた。

2016年の発表から1年、すでに導入事例も出ており、イタリアの銀行Banca Popolare Di Sondrioなど3社をビデオで紹介している。VICは顧客だけでなく、パートナーにもコンテナの事業拡大の機会をもたらすとColbert氏。vSphereのパートナーは1250社以上あるが、中でもPivotal、Mesosphere、CoreOS、JFrog、Rancher、Hashi Corpなど一部企業とは「vSphere Integrated Container」パートナーとして深い統合を進めるという。

VICは現在ベータ版、オープンソースとして公開している。