2015年の半ばごろから世界的に、オペレーション自動化の技術である「RPA(Robotic Process Automation)」が本格的な実用段階に入り、爆発的な拡大の兆しを見せている。

日本も例外ではなく、むしろ各種ITの活用で欧米に後れを取ってきた日本が、このRPAに関しては、欧米との差もなく実務への適用が広がってきている。

この連載では6回にわたりRPAについて解説する。1回目はRPAとはどういったものなのかという基本的な内容を解説する。

RPAの発想は非常にシンプルだ。主として工場におけるオートメーションが進み、生産ラインで多くのロボットが稼働し、生産性や品質の向上などの取り組みが進められてきたのと同様に、ホワイトカラーの仕事にロボットを導入することで自動化、生産性の向上をしよう、という発想が原点だ。

そのために、ホワイトカラーが多くの時間を費やすPCに向かってこなす各種作業を代替して自動的に実行するソフトウェアが開発されてきた。これらのソフトウェアがRPAツールを名乗り開発・販売されている。

RPAが今まで多く開発されてきたITシステム、例えば統合基幹業務システム(ERP)、顧客管理(CRM)/BIツールや各種グループウェアなどと違うのは、RPAそのものが業務ファンクションは持っていない点である。

RPAは各業務ファンクションをつかさどる各アプリケーションを操作することで、今までは人間が担ってきた業務を代替し自動化するツールである。さらに、これまでのITの進展はあくまでそのアプリケーションのカバーする範囲の中での自動化を実現してきたが、RPAはアプリケーションをまたがって処理される業務プロセスを自動化できるところにその特徴がある。

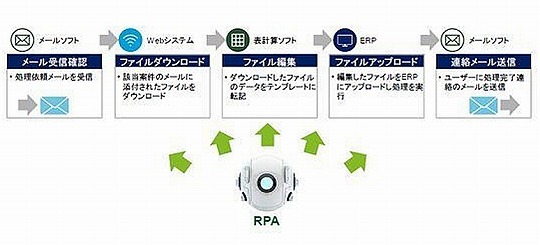

例えばメールで処理の依頼を受け、それに従ってウェブで作られた他のシステムにログインしてファイルを探し出してダウンロード、Excel上で加工してその後ERPのモジュールに再度ログインしてExcelからデータをアップロードし、処理結果を依頼者にメールで送信する、といった具合だ(図1)。

今まではこのようにアプリケーションをまたがった作業は、その分断されたシステム間を人間がつながせざるを得なかったが、人間がPCのユーザーインターフェースを介して処理してきたそのタスクを、RPAが代わりに実行してくれるわけだ。

図1:ロボティクスの活用イメージ デロイトトーマツコンサルティングでも社内業務にRPAを導入している