NVIDIAがArmを400億ドル(約4兆2000億円)でソフトバンクグループから買収するという最終合意が成立した。NVIDIAのマスタープランには、データセンターとスーパーコンピューティング、エッジコンピューティングに加え、サーバCPUとGPUの融合が中核に据えられている。

NVIDIAがライバルのチップメーカーにArmのテクノロジーをライセンスすることに注目が集まっているが、同社の最高経営責任者(CEO)Jensen Huang氏によると今回の買収の真の目的は、人工知能(AI)ワークロードとエッジコンピューティングにあるという。

この買収契約が発表された米国時間9月13日の夜、Huang氏はジャーナリストらとの電話会議で次のように説明した。

NVIDIAはCPUの設計をしておらず、CPUの命令セットも保有しておらず、半導体会社に知的財産(IP)をライセンスしてもいない。そういった点で、われわれは競合企業ではない。われわれの意図は、より多くのIPツールを増やすことがすべてであり、Armとは異なり携帯電話市場への参入もない。

われわれの意図は、エンジニアリングとテクノロジーを組み合わせること、つまり両社の研究開発(R&D)能力を組み合わせることでArmの膨大なエコシステムのためのテクノロジー開発を加速できるようにすることだ(中略)そしてサーバーCPUの開発を加速することについても特に興味を抱いている。

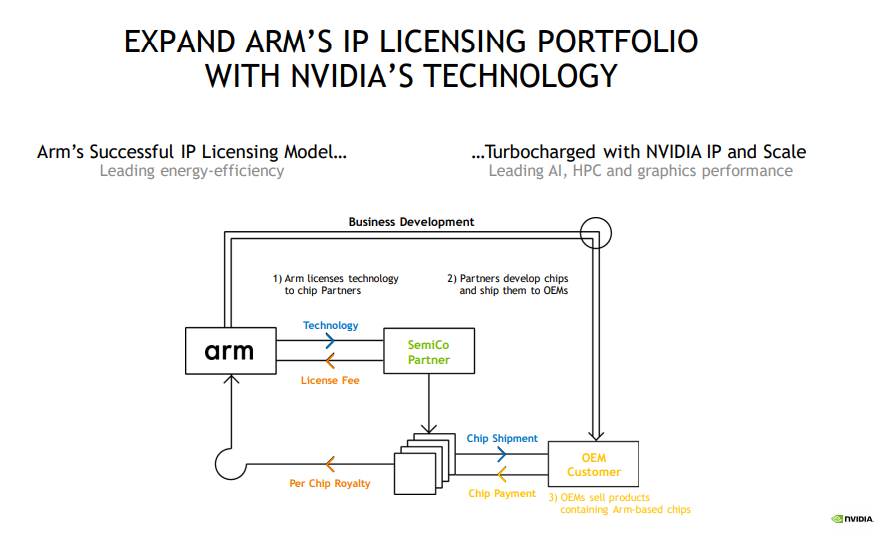

インターネットかいわいの人々がIoTやデータに目を向けるようになっているなか、NVIDIAとArmがライセンス関連のものごとをどのように捉えているのかが図で示されている。

JefferiesのアナリストであるMark Lipacis氏は、リサーチノートに以下のように記している。

これまでのコンピューティング時代において、PC分野はWintelが、スマートフォン分野はAppleがというように、エコシステムの利益はたいていの場合、その80%が単一のエンティティーによって支配されていた。NVIDIAは同社のアクセラレーションへの取り組み(プロセッサーやインターコネクト(Mellanox Technologies)、「CUDA」を含むソフトウェアスタック、垂直市場向けソフトウェア)で生み出してきたエコシステムによって、並列処理時代における利益の80%を獲得する最適な位置につけているとわれわれは主張してきている。しかしArmの買収によってNVIDIAは、汎用目的かつヘテロジニアスな、データセンター規模のソリューションをも提供する準備が整い、最終的にデータセンターエコシステムにおける逐次処理がもたらす利益の最大80%も獲得するようになるとわれわれは考えている。さらにわれわれは、Armがデータセンター市場に盤石のとりでを築くようになるとも考えている。

実際のところ、NVIDIAとArmの眼前に広がっている市場は膨大なものだ。