まず消費者余剰は、消費者が支払っても良いと考える価格と、実際に払っている価格の差である。ICTで財・サービスの価格が下落することで、消費者余剰が増加していると考えられる。例えば元々3000円のCDアルバムを購入していた人がダウンロード販売、つまり複製によって2000円で手に入れた場合、差額の1000円が消費者余剰になる。

次に、時間の節約が挙げられる。これはネットスーパーや配車アプリ、ダウンロード購入などで消費者の所要時間の節約が可能になることを意味する。最後に情報資産は、ユーザー生成コンテンツの増加により、例えば飲食店の有用なレビューは書いた人にとっては満足感、読み手にとっては役立つ情報となる。これらの3つの価値は、それぞれ1つのサービスの中で多面的に実現される。

以上で挙げた非貨幣的価値の最近の潮流についてまとめる。消費者余剰については、まず音楽・動画視聴サービスが挙げられる。従来から無料サービスは人気だったが、定額で見放題のサービスが近年流行している。音楽では海外で最大手の「Spotify」を始めとして、国内でも「LINE MUSIC」などが挙げられる。

動画についても「Hulu」や「dTV」など定額制サービスが登場している。電子書籍についても、利用者数が増加しつつある。「平成28年版情報通信白書」公表後であるが、Amazonが国内で電子書籍の定額制サービスを開始した。アンケート調査によると、無料ユーザーのうち有料化されたら利用をやめるユーザーが7割を占めるが、有料ユーザーが2割、無料サービスが有料化しても利用を続けるユーザーが1割弱おり、そこから年間1100億円の消費者余剰額が計算される。

次に時間の節約については、スマートフォンの利用の影響が大きく、Yahoo!JAPANの検索サービスの利用者の半分以上はスマートフォン経由となった。eコマースサービスも年々利用者が増加しており、ナビゲーションサービスも経路探索や混雑などの情報提供のレベルが高度化している。

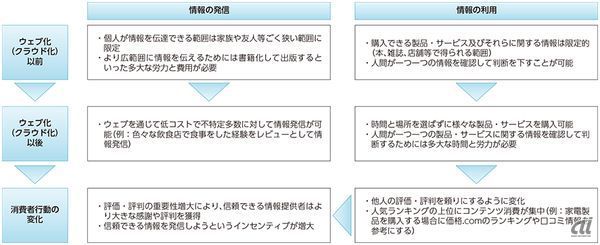

情報資産については、口コミサイトの影響力が高まり、またユーザー同士の交流により質も向上し、商品やサービスの提供者に受け入れられ始めている。ネットオークションは基本的に消費者間の取引であるが、その中でレビューや質問などの交流を促すことで信頼性を担保している。また近年の流れとしてはシェアリング・エコノミーがある。個人や企業の持つ遊休資産を、それを利用したい人とマッチングする仕組みは、レビューや本人確認などの信頼性の担保によって成り立っている。このように情報資産は信頼の形成とも言えるだろう。

以上のようなICTの非貨幣的価値は、今後どのようになるのだろうか。まず、ICTサービスの利用が高まるに連れ、消費者余剰も増加するだろう。また、若い世代にレビューや口コミを書いたり読んだりする傾向が多く、これらの社会的影響も大きくなるだろう。

この2つは、情報の量が増大して意思決定が難しくなることを考えると、さらに重要になる。つまり、人のレビューなどの情報資産が意思決定の支援の役割を担い、例えば何を聴くかなどの決定に寄与する。

一方、消費者間の取引やシェアリング・エコノミーは信頼に基づいている。その中でレビューなどが寄与できる部分もあれば、社会制度やシステムのメカニズムなどで後押しすることもできるだろう。このように、価格以外の情報がシグナルとして資源配分を可能にしていくという点で、非貨幣的価値は重要である。

ウェブ化(クラウド化)による情報量増加がもたらす消費者行動の変化 出典:「平成28年版情報通信白書」(総務省)